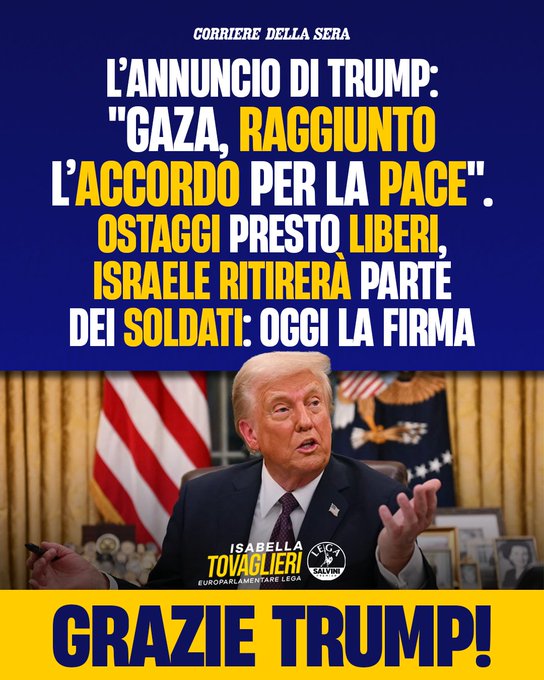

Mentre in molte piazze del mondo continuano a risuonare slogan, manifestazioni e richiami all’impegno morale — spesso portati avanti da schieramenti di sinistra — un atto concreto di mediazione diplomatica sta guadagnando le prime luci dell’effettività. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che Israele e Hamas avrebbero raggiunto un accordo per la “prima fase” di un piano di pace per Gaza: rilascio di ostaggi e ritiro parziale delle truppe israeliane, come preludio a negoziati più ampi.

Questo sviluppo — che non è ancora una pace definitiva, ma un passo verso una tregua — merita di essere analizzato con attenzione, e forse, di essere celebrato — pur senza ingenua indulgenza — da chi crede nella pace come pratica e non solo come retorica.

I termini del “primo passo”

Secondo l’annuncio di Trump, le parti avrebbero accettato quanto segue:

- Il rilascio “molto presto” di tutti gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas;

- Il ritiro delle truppe israeliane fino a una linea concordata, come iniziale spostamento verso un cessate il fuoco;

- Lo scambio di prigionieri palestinesi detenuti da Israele, con decine — fino a migliaia — di rilasci previsti;

- L’ingresso di aiuti umanitari nel territorio di Gaza, per attenuare l’emergenza civile che perdura da mesi;

Questo accordo segnerebbe la sospensione delle ostilità — almeno per la fase iniziale — e darebbe una base negoziale per passi successivi più ambiziosi.

Tuttavia, molti elementi restano vaghi o controversi. Non è chiaro come si intenda gestire il disarmo di Hamas, la governance di Gaza una volta sospesa la sua autorità militare, né come verificare il rispetto dell’intesa.

Perché Trump vuole rivendicare questo successo

Per Donald Trump, questa mossa rappresenta un possibile “sigillo diplomatico” del suo operato internazionale — e un messaggio forte alla comunità globale: mentre altri parlano, lui avrebbe agito.

In un contesto in cui molte leader politici — compresi quelli di sinistra — restano spesso legati a proteste, dichiarazioni e manifestazioni, questa operazione diplomatica offre un contrappunto: la pace cercata tramite mediazione e compromesso, anziché solo invocata simbolicamente.

Inoltre, Trump ha già avuto esperienza recente di iniziative mediatrici: il corridoio strategico tra Armenia e Azerbaigian — chiamato “Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)” — fu annunciato come un progetto infrastrutturale e diplomatico con l’obiettivo di migliorare la cooperazione regionale.

Il dopoparto delle piazze: può la sinistra riconoscere un risultato che non ha generato?

Se l’accordo si consolida nella pratica, sarà un test severo per i movimenti di sinistra che da anni identificano la pace con i loro cortei e con le parole d’ordine. Come conciliare la propria cultura del dissenso con l’esigenza di riconoscere iniziative — anche da parte di avversari politici — che producano risultati reali?

Una delle critiche più frequenti è che i cortei e gli slogan tendono a elevare la purezza morale sopra la concretezza politica. Ma la pace, nel mondo reale, richiede compromessi, concessioni, gestione dei tempi, verifica, persino dilazioni. Non basta gridare “pace subito” se non si ha un piano credibile per realizzarla.

Se la sinistra saprà fare autocritica quando serve, riconoscere che una iniziativa di mediazione ha funzionato (o ha avuto un esito positivo) non è un tradimento dei propri ideali, bensì un riconoscimento che la pace va perseguita anche con mezzi che non le sono sempre congeniali. Potrebbe essere un segnale di maturità politica: celebrare non il protagonista (Trump), ma l’atto — se esso conduce a un effettivo miglioramento delle condizioni delle persone.

Gli ostacoli ancora sul cammino

Nonostante l’annuncio ufficiale, restano numerose incognite:

- Implementazione e fiducia reciproca — è facile proclamare impegni, molto meno facile farli rispettare, soprattutto in contesti frammentati e con attori che hanno subito violazioni reciproche.

- Disarmo e demilitazione di Hamas — se l’idea è che l’organizzazione militare cessi di esistere o perda capacità offensive, serve una strategia credibile per questo passaggio.

- Governance e futuro politico di Gaza — chi governerà? In base a quali parametri democratici o tecnocratici?

- Ruolo della comunità internazionale e garanzie — per evitare che una pausa diventi solo tregua temporanea.

- Dinamiche regionali — gli interessi di potenze regionali (Egitto, Qatar, Turchia, paesi arabi, Iran) influiranno sul successo o fallimento del processo.

Finché l’accordo non porta benefici concreti — fine dei bombardamenti, ritorno degli ostaggi, ricostruzione di infrastrutture, condizioni dignitose per la popolazione — rimarrà un “test” e non una vittoria definitiva.

Conclusione: una sfida aperta

La notizia che Israele e Hamas avrebbero aderito alla prima fase del piano proposto da Trump rappresenta una svolta significativa nella guerra di Gaza, e lascia aperte speranze che per troppo tempo sono state tradite.

Se questa intesa si trasformerà in pace duratura, sarà un successo che andrà attribuito a una rete complessa di diplomazia, mediazione, pressione internazionale e — sì — anche al fatto di avere qualcuno che fosse disposto a “sporcarsi le mani” sul campo negoziale.

La sinistra — e chiunque ami la pace — dovrebbe fare lo sforzo di uscire dalla logica del “tutti contro tutti” tipica dei social e delle piazze, per guardare i fatti e chiedere che ogni promessa venga tradotta in realtà tangibile. Se quel giorno, finalmente, Gaza conoscerà il silenzio delle armi e non quello delle menzogne, avremo tutti un motivo per celebrare, al di là delle bandiere.